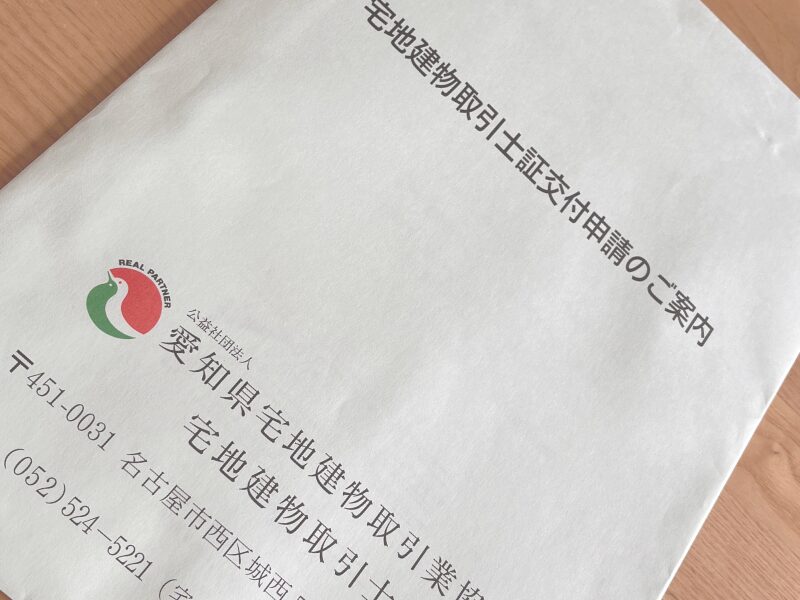

宅建士として働くためには宅建試験に合格するだけではいけません。

都道府県知事に宅建士として登録してもらうように申請する手続きが必要です。

登録完了後、宅建士証が交付されて晴れて宅建士の仕事ができるようになります。

先日、無事に宅建士の登録申請をしてきたので登録申請の方法をまとめておきます。

宅建士登録申請に必要な書類

宅建士の登録申請のためには思った以上にたくさんの書類を集める必要がありました。

宅建士登録申請をしてから宅建士証が発行されるまでには、さらに時間がかかります。

おこめ

おこめ仕事で宅建資格が必要な人は、余裕を持って準備を始めましょう!

①登録申請書

登録申請書は各都道府県のホームページからダウンロードできます。

この申請書に記載し、証明写真を貼って提出します。

ここで貼る証明写真は宅建士証に使われる写真ではありませんので安心して下さい!

少し余談ですが、宅建士証を発行する場合、証明写真が3枚(同じもの)必要になります。

ここで提出する証明写真が、今後5年間使われる宅建士証の写真になりますので、この段階で宅建士証用に使える証明写真を撮ってしまうことをオススメします。

最近ではスマホアプリで証明写真を印刷できるものもありますが、証明写真の機械の進化も進んでおり、かなり綺麗な写真が撮れることに驚きました!

お客様に提示する宅建士証なので、私は証明写真用の機械で撮影しましたよ。

申請書の詳しい書き方などは宅建試験に合格した都道府県での申請になるため、受験した都道府県のホームページを確認してみて下さい。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページから、各都道府県の宅建士登録のページに簡単に飛ぶことができます。

▽▽不動産適正取引推進機構のHPはこちら▽▽

申請書のダウンロードと一緒に、その他の必要書類も記載してあるので、併せてチェックしておきましょう!

②誓約書

①の申請書をダウンロードすれば、誓約書も一緒にダウンロードされるようになっています。

この誓約書は記名するだけの簡単な書類でした。

③住民票・身分証明書

住民票は「マイナンバーの記載がないもの」と指定されていました。

役所で発行できますが、マイナンバーカードがあればコンビニでも簡単に取得できます。

身分証明書は役所の戸籍課で発行する書類です。

運転免許証やマイナンバーカードではありません。

この身分証明書には「成年被後見人」や「破産から復権を得ない者」に該当しないかどうかが記載されています。

④登記されていないことの証明書

こちらの書類は法務局で発行する書類です。

私は愛知県での登録ですが、名古屋市外の法務局分室では発行できず、名古屋市の法務局まで行って取得しました。

東京都の法務局に郵送で申請する方法もありますので、役所の開所時間に書類を取りに行くことができない人は郵送で取り寄せましょう。

この証明書も「成年被後見人ではない」ということを証明するための書類です。

発行手数料は印紙での支払いになります。

⑤宅建試験合格証書

こちらは原本を窓口で見せるか、コピーを提出するかどちらかでOKです。

私はコピーを提出しました。

申請書に記載された内容と照らし合わせるために使われていたので、確認できれば原本なら返却してもらえます。

合格証書が汚れたりするのが気になる人は、コピーして提出しましょう。

コピーは返却されませんのでご注意くださいね!

⑥登録実務講習修了証明書

2年以上の実務経験がない人は、宅建士登録の前に登録実務講習を受ける必要があります。

登録申請の際には、その講習を修了した証明書の「原本」を提出する必要があります。

電子データで発行されている場合は、データをA4の用紙に印刷したもので良いそうです。

また2年以上の実務経験がある人は、実務経験証明書と従業者名簿の写しを提出します。

修了証明書は原本が必要なので、登録実務講習が終わって証明書が発行されたら、なくさないように気をつけて下さい!

また、修了証明書は一度提出したら返却されません。

記念に残しておきたい人はあらかじめコピーをして保管しておきましょう(笑)

宅建士登録申請にかかった金額

今回の宅建士登録申請にかかった費用は合計38,900円でした。

内訳は以下の通りです。

| 項目 | 金額 |

| 住民票 | 300円 |

| 身分証明書 | 300円 |

| 登記されていないことの証明書 | 300円(印紙) |

| 証明写真 | 1,000円(任意) |

| 登録手数料 | 37,000円 |

証明写真は機械でオプション付き(美白美肌)で撮ったのでちょっと高めです(笑)

登録手数料は全国一律37,000円です。

最近は申請窓口でキャッシュレス決済ができるようになったため、現金を用意していく必要がありません。

領収書は出ませんがレシートは貰えました。

県の収入印紙で支払うこともできますが、他県の収入印紙は使用できません。

ちなみに、次におこなう宅建士証の発行にも手数料(4,500円)がかかります。

まとめ

今回、宅建士の登録申請をしてきたので、登録申請に必要な書類や費用をまとめてみました。

私は2日間に分けて完了しましたが、内容的には1日で完了させることもできそうです。

証明書類などを揃えるのが手間ですが、めんどくさいことはササッと終わらせてしまいましょう!

登録申請を終えると、宅建士証の交付申請に必要な書類を貰うことができます。

登録完了通知ハガキが届くまでにできるだけ記入して、すぐに交付申請に行けるように準備しておきましょう!

コメント