私は2024年11月、宅建試験に一発合格することができました。

シングルマザーとして子育てと仕事を両立しながら、ゼロからのスタートで宅建に挑戦しました。

当時、私の周りには宅建士の知り合いも、宅建を勉強したことがある人もいません。

「宅建士って何ができるの?収入アップを目指せる資格なの?」

といったレベルでした。

勉強期間は4月の始め~10月20日の試験当日までの約半年間です。

勉強方法は完全独学です。

この記事では

・初学者が宅建に合格するための最短ステップ

・効率的に宅建の勉強をするための具体的な方法

・やりがちなNG勉強法

について、経験を交えながら超重要ポイントに絞ってお伝えします!

\まずは宅建の教材をGetしましょう/

初学者が最短で合格を目指す4つの勉強ステップ

それでは早速、本題に入りましょう!

私が実際に宅建を半年間勉強をしてみて、「初学者が効率的に勉強するための重要ポイントはコレ!」と感じた4つです。

1.まず宅建試験の全体像(範囲)を掴む

2.宅建業法からスタートする

3.「参考書→問題集」を繰り返す

4.模試や予想問題で実力を知る

おこめ

おこめ順番に解説していきます!

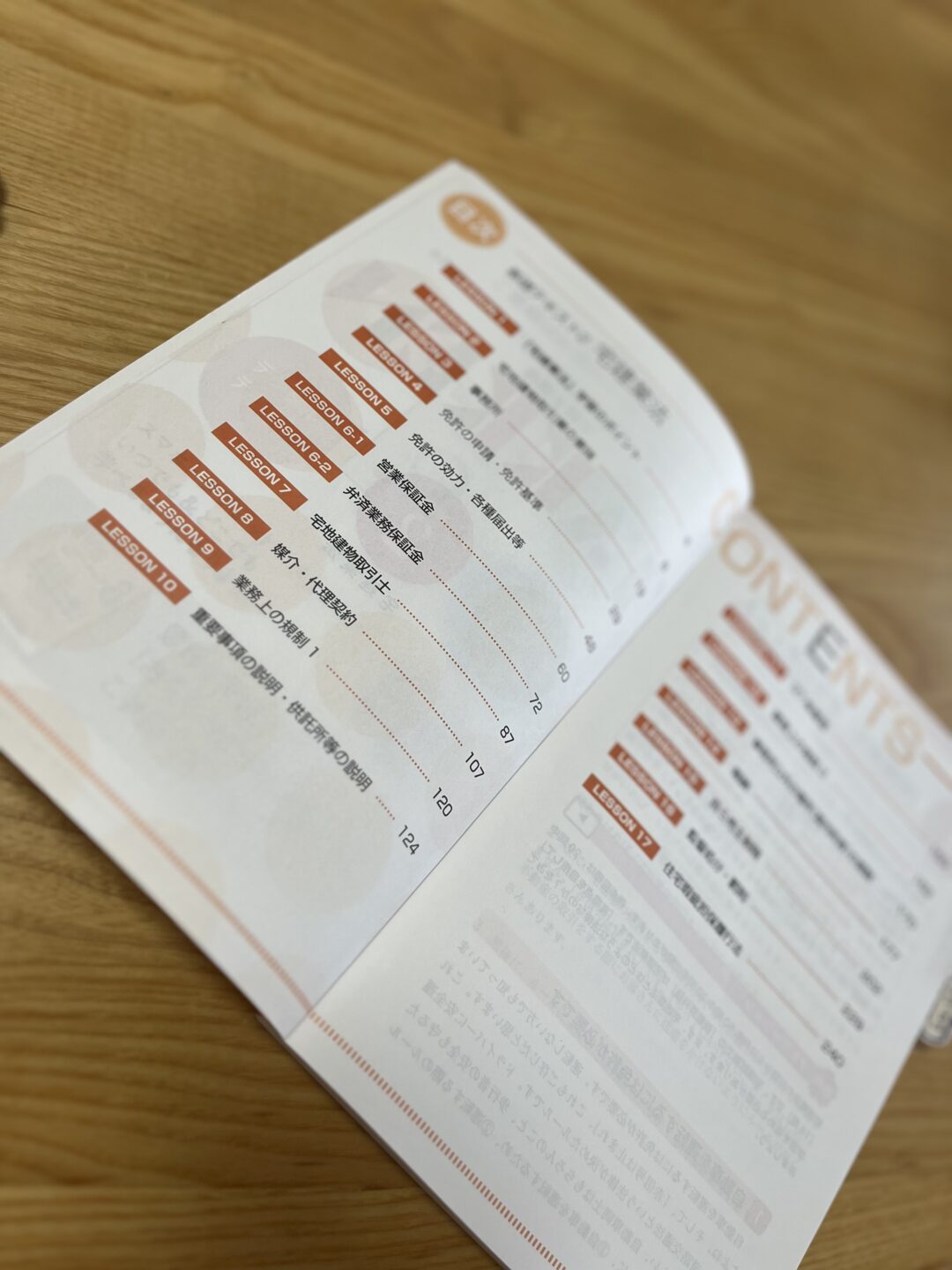

① 宅建試験の全体像(範囲)をつかむ

まずは宅建試験の全体像を掴みましょう!

参考書の目次を開き、どんな内容を勉強していくのかを理解しましょう。

「宅建業法」は不動産のプロとして知っておかなければならないルールを学びます。

宅建士と名乗るために絶対に必要な知識になりますので、宅建試験の中でも50問中20問が「宅建業法」の範囲から出題されます。

「権利関係」は民法の基本的を学びます。不動産取引をスムーズに進めるためのルールが民法で定められています。

宅建試験での出題数は2番目に多い50問中14問です。

「法令上の制限・税その他」は法令ごとの制限や手続きなど、土地や建物の開発や建築に関わる知識を学んだり、不動産に関わる税金の基本的な知識、税金の特例についても学びます。

「法令上の制限・税その他」の分野から出題されるのは50問中11問(法令上の制限8問、税その他3問)です。

② 宅建業法から手をつける

全ての分野の目次をザッと把握できたら、宅建業法のテキストから始めましょう!

宅建業法から勉強を始める理由は3つ。

・宅建業法が一番頭に入りやすいから

・宅建業法の知識が、権利関係や法令上の制限で必要になるから

・得点源の分野なので、余裕を持って知識を定着させるため

③「テキスト→問題集」を繰り返す

勉強方法は難しくありません。

自分を信じて、ブレずに実践あるのみです!

1.テキストの単元1つ分を読む

→「ふ~ん、そうなんだぁ…」ぐらいの理解でOKです。

ここで時間を使いすぎてはいけません。

内容を覚えようと思わなくて大丈夫です。どんどん読み進めましょう!

2.テキストを読んだ単元と同じ単元の過去問(一問一答)を解く

→分野別過去問題集を使って、同じ単元の過去問を解きましょう。正解することが目的ではないので、分からない問題にぶつかっても、テキストを調べ直さなくてOKです。

また、一問ごとに解答をチェックする必要はありません。その分野の問題を一通り終わらせてから、答え合わせをしていきましょう。

3.問題の意図と解説を正しく理解する

→ココが一番大切な作業です!

問題文を正しく読み解き、理解できていること、理解できていなかったことを確認しましょう。

解説文には問題に対する考え方が書かれています。自分の中で「分かりやすかった解説文」にアンダーラインを引くなどして、知識を貯めていきましょう!

間違えた問題にはチェックをし、2周目に同じ問題を解くときにはちゃんと理解できているかなど、確認していくと自分の成長も実感できて良いですよ!

4.1~3を2周以上は繰り返す

→宅建業法、権利関係、法令上の制限・税その他…と1周したら、もう1周、余裕があればさらにもう1周繰り返しましょう。

同じ問題を簡単に感じるようになったり、解答するスピードが上がったりと、どんどん自信に繋がっていきます。

④ 模試や予想問題で実力を知る

宅建試験1ヶ月くらい前になったら、試験本番と同じように2時間で50問を解く練習も兼ねて、模試や予想問題などで実力を試してみるのもオススメです。

ここで正解できなかった問題や、自信のない解答になった問題が「自分の弱点」です。

残りの期間で弱点を強化していきましょう!

これやってない?NGな勉強法3つ!

まとめノートを作る

ただでさえ時間がない中で勉強する皆さんは、まとめノートを作るヒマはありません!

テキストに書いてあることをノートに写し、文字色を変えたりアンダーラインを引いたりしても、宅建の知識は増えないのです。

大切なことはすでにテキストにまとまっています!

手を動かしていると勉強した気分になってしまいがちですが、「効率的に」勉強するなら、まとめノートや単語帳を作るより、1問でも多く問題を解きましょう!

ひたすらインプットする

「勉強しなきゃ…でも時間がない…」

気持ちはとても良く分かりますが、インプットだけでは実力は付いてきません。

具体的な例として、

という勉強のやり方をしている人がいます。(実は今、私の身近な人にも…)

実際に勉強してみて強く実感しましたが、知識はインプットからのアウトプットができて、やっと身に付いてくるのです!

「効率よく」勉強することと「簡単に」勉強することは違います。

せっかく時間を使うなら、確実に実力を付けていきましょう!

いろいろな教材に手を出す

逆に「真剣に勉強しなきゃ!」「絶対に合格しなきゃ!」と強い意思を持っている人がやりがちなのが、いろいろな教材に手を出しすぎることです。

テキストはもちろん、問題集も1冊あればOKです。

自分が決めたテキストと問題集で最後まで勉強しましょう。

基本的な勉強の方法は、先ほど紹介した4つの手順で間違いありません!

自分を信じて、自分が選んだ教材を信じて、突き進んでくださいね!

そもそも、どの教材を選んだら良いか分からない人は私のオススメ教材も参考にして下さい!

さらに合格に近づくためにできること2つ

YouTubeで耳学

私は机に向かう勉強時間以外にも、家事をしながら、通勤の車の中、子どもの習い事の待ち時間などは、いつもYouTubeで宅建の勉強をしていました。

中でも私が一番お世話になったチャンネルはあこ課長の宅建講座です。

分野別、単元別に解説動画を見て耳学し、知識の整理や確認に使っていました。

わかりやすい解説と、聞き取りやすい話し方で、私には合っていました。

画面を見なくても耳からインプットできること、動画の最後にアウトプット問題があることで、知識の定着率も良かったと思います。

スキマ時間の一問一答

介護福祉施設で働いていた私は、宅建のテキストを職場に持ち込むことに抵抗がありました。

それでも、仕事の休憩時間に少しでも勉強が進むよう、スマホアプリで過去問の一問一答をやっていました。

問題の解説も図解入りで丁寧なので、きちんと理解できます。

間違えた問題にはチェックを入れ、後から繰り返し解くこともできます。

どうしても机に向かう気力が出ない日は、ゴロゴロしながらアプリで過去問を解く日もありました。

まとめ

勉強方法には様々なやり方があります。

「自分に合う勉強方法が分からない」「本当に身になっているのか不安」と悩んでいる人は、今日から紹介した勉強方法に切り替えてみてください!

無駄を省き、効率的に学習できる最もシンプルかつ合理的な方法だと思っています。

高学歴でもなく、人より勉強ができるわけでもない、不動産業界の知識も経験もゼロだった私が、半年間の独学で宅建試験に合格するためにやった全てをご紹介しました。

これ以外には本当に何もやっていませんよ!

必要なのは、正しいやり方と努力の量、やり遂げるという強い意思だけです!

私にもできたので、あなたにもできるはず!

まずは一歩、踏み出してみて下さい!

コメント